В пульпе проходит главный канал зубного нерва, и при её воспалении этот нерв, находясь в постоянно возбуждённом состоянии, даёт болевой сигнал. Врачи-стоматологи различают острый и хронический пульпит.

С острой формой всё более или менее ясно: боль накатывает волнами, от сильной к нестерпимой и со спадом до почти неощутимой. К врачам бегут, бросая семью и работу, именно в фазе острой боли. Но если сравнить случаи его острой и хронической формы, то выяснится, что хронической страдают втрое чаще: 75% против 25.

Острая форма

Острый пульпит чаще всего возникает вследствие инфекционного поражения зуба. Причиной инфекции в основном выступает кариес (нисходящий путь поражения). В полости, которая образуется в результате разрастания кариеса, поселяются ассоциации стрептококков, золотистых стафилококков, грамположительной палочки и дрожжеподобных грибов. Вырабатываемые ими токсичные вещества проникают в камеру пульпы через размягчённый в результате воспаления через пронизывающие дентин канальцы.

Второй путь поражения – восходящий, может случиться в результате инфильтрации следов жизнедеятельности бактериальной флоры из очагов пародонтита, остиомиелита, верхушечного периодонтита или гайморита, возникшего в результате ОРВИ.

Другие, не такие частые причины возникновения пульпита – травмы зуба в результате приёма твёрдой пищи (слом зуба, вывих, подвывих, нарушение целостности внешних слоёв в результате неквалифицированной стоматологической помощи: неподходящего инструментария или необоснованность его применения, использование агрессивных антисептиков и протравок в виде спирта, фенола либо эфира).

То есть на практике стоматологи рассматривают три основные причины:

- Ретроградную – через отверстия в корневых верхушках

- Гематогенную – посредством крови из сосудистой ткани периодонта

- Из кариозной зубной полости, т. е. имеющую инфекционную или токсичную природу.

Боль появляется вследствие контакта разрастающихся в замкнутой камере зуба микротромбов, мелких кровоизлияний и гакопления воспалительного экссудата с нервными волокнами. Боль с чётко выраженной локализацией в течение 10-20 минут может сменяться длительными, до 20 часов, промежутками без боли. Но в дальнейшем соотношения «светлых» и «тёмных», с болью, временных промежутков может смениться на противоположные, когда периоды без боли не превышают 10-20 минут. Либо совсем исчезнуть.

Переход к хронической форме

Хронический пульпит может часто протекать бессимптомно. А на периодические слабые болевые вспышки от надавливания на зуб, от воздействия холодного или, чаще, горячего, мало кто обращает серьёзное внимание.

Классификация острых фаз пульпита

Острый принято различать по его клинике и морфологии:

- Серозный и гнойный, иначе называемый очаговым.

- Некротически-гнойный, или диффузный.

Подразделение пульпитов делается также на инфекционные, имеющие микрофлоровую природу, и асептические, имеющие химическое или травматическое пооисхождение. Такие пульпиты, как коронковые, тотальные и корневые можно разделить по локализации, а необратимый и обратимый (с возможностью регенерации пульпы) разделяют по их окончательному анамнезу после проведённого лечения.

Такие воспаления сами собою не проходят. Утихнет только боль, в результате приёма буквально лошадиных доз обезболивающих. Или кариозный очаг, от которого деструкция твёрдых тканей зуба идёт вглубь, к пульпе, не видна – как это бывает в случаях нахождения кариозного входа во внутреннюю полость зуба под десной, между десной и шейкой корня.

Ещё один вариант – сквозной канал от полости к пульповой камере – тогда отёк и распирание пульпы в результате воспаления отсутствует, и, соответственно, отсутствуют болевые ощущения. То есть пропадают только симптомы болезни, которую загнали внутрь, в результате чего начинается постепенная деструкция и видоизменение нервно-сосудистого пучка пульпы, которые сопровождаются некротизацией.

Как развивается хронический пульпит

Возможны 5 «сценариев» развития этого заболевания в его хронической форме:

Фиброзный

В этом варианте утолщаются и начинают перерождаться клетки нервных и сосудистых пучков. Больные ощущают тяжесть в челюсти в районе поражённого пульпитом зуба, ноющую боль при изменении температуры окружающей среды. Как это бывает в случае выхода из тёплого помещения на холод, или после принятия слишком холодного или слишком горячего напитка или пищи.

Фиброзный пульпит обратим. В случае, если за медпомощью обратились вовремя, нервно-сосудистый пучок удаётся восстановить.

В своё время стоматолог Гофунг, давая классификацию хронических пульпитов, назвал его фиброзную «простой». С чем вот уже на протяжении десятилетий не соглашаются практикующие стоматологи всего мира. Ибо такое название никак не отражает сути тех болезненных изменений, происходящих в нервно-сосудистом пучке, который проходит через каналы пульпы.

Язвенный

Характерен образованием глубоких кариозных полостей, проникающих в глубь зуба вплоть до пульпы; неприятным привкусом, который связан с активным размножением гноеробных бактерий во внутренних частях зуба. При попытке отсосать остатки пищи из зуба появляется ноющая или стреляющая боль в его глубине. На той части пульпы, которая доходит до коронок, появляются микоязвочки с гнилостным налётом.

Конкрементозный

Развивается у людей старше 45 лет или у людей с пониженной прочностью эмали зубов. Среди особенностей этих форм пульпита отмечается присутствие солей-кальцификатов, образующих микронаросты неправильной формы, служащие раздражителями пучка сосудов с нервами и вызывающие их воспаление.

Гипертрофический

Поражает преимущественно возраст до 30 лет. Гипертрофия нервно проводящего и сосудистого пучка, вызванная воспалением в острой стадии, вызывает усиленное деление клеток этого пучка, отчего в дальнейшем образуется полип в виде нароста внутри зубной полости.

Обнаруживается такой нарост во время осмотра как серовато-розовая ткань зубной полости. Для исключения путаницы этого полипа с похожим на него разрастанием десневого сосочка нужно провести ЭОД (электроодонтодиагностику), то есть измерить уровень сопротивления внутренних тканей зуба микротоками.

Гангренозный хронический пульпит

Крайняя, самая неприятная и даже опасная для состояния здоровья стадия хронического пульпита. Наблюдается полное разрушение нервно-сосудистого пучка в зубной полости, с потемнением зубных тканей, видимых даже сквозь ещё оставшуюся целой эмаль, и запахом разложившихся тканей изо рта.

Рентгенография на этой стадии выявляет пластическую деформацию верхушечного отверстия корня.

Гангренозный форма всегда чревата такими осложнениями, как:

- Периодонтит в острой форме

- Появление у основания корня зуба гранулемы.

Особенности детского пульпита

Главная особенность детского пульпита в том, что хроническая стадия может появиться минуя острую. Возможны две причины возникновения такой формы детского пульпита:

- Если из-за особенностей строения детских молочных зубов в них возникла широкая пульпарная камера. При таком дефекте корни часто плохо сформированы и у них наблюдается большое апикальное отверстие, сквозь которое инфекция способна свободно проникать в периодонт зуба.

- Инфицирование пародонта, около- и внутризубных тканей и нервных пучков от перенесённых простудных заболеваний, к которым дети склонны больше, чем взрослые. Патогенная флора в виде стрептококков, характерных для тонзиллита, у детей так же легко поражает внутреннюю часть зуба, как и миндалины в глотке.

Как простудные заболевания, так и травмы зубов у детей с ослабленной иммунной системой с лёгкостью провоцируют и воспаления нервно-сосудистых пучков в пародонте. А инфекционная инфильтрация на коронки соседних зубов обусловит не только поражение молочных зубов, но и затронет спящие в десне зародыши постоянных.

Поэтому слова ребёнка о болях в зубах, чувстве тяжести в челюстях, болезненной реакции на перепады температуры не должны оставаться без внимания, и вызвать немедленный визит в кабинет к зубному врачу.

Кроме описанных симптомов, возможны ещё также:

- Кровоточивость;

- Гнилостный привкус на зубах после еды;

- Появление тёмных пятен под установленными ранее пломбами;

- Потемнение зубной эмали.

Методы диагностики пульпита

Наряду с аппаратными методами определения болезни врачи используют методы опроса пациентов. Субъективные ощущения и характер зубной боли могут многое рассказать врачу при установке и уточнении диагноза.

А отличия даже на уровне ощущений могут быть существенны: при обязательном наличии кариеса при пульпите характер его локализации и распространения будет отличаться на разных стадиях пульпита кардинально. Если при фиброзной форме рог пульпы в большинстве случаев не вскрыт, а лечение принесёт результат без дополнительных хирургических и терапевтических процедур, то при гангренозном лечение займёт гораздо больше времени и ресурсов. Соответственно и стоимость лечения может вырасти вдвое-втрое.

Для лечения нужно отличить хронический пульпит от острого и от периодонтита. Для этого стоматологи используют:

- Перкуссию, то есть простукивание зуба со всех сторон по эмали, для определения или наличия болевых точек.

- Зондирование кариозных тканей зуба такими металлическими инструментами, как микрозонды и вериферы.

- ЭОД, с его определением чувствительности пульпитных клеток к микротокам, выражаемых в микроамперах (мкА). Риски возникновения периодонтита выше при повышенных значениях показателей ЭОД. Так нормальный показатель – это от 2 до 6 мкА. Если форма пульпита острая, показатель возрастает до 20-25 мкА, а при хронической фиброзной форм пульпитов увеличится уже до значений от 25 до 40 мкА. Показания 60-100 мкА будут присущи язвенно-некротической форме с полным разрушением пульпы, а свыше 100 – для периодонтита.

- Рентгенограмма. Снимок, сделанный при фиброзном пульпите, даст картину разрастаний и утолщения волокнистых структур в мягких тканях зуба. При конкрементозном покажет наличие зернистых солей-дентиклов, а о стадиях периодонтита расскажут появившиеся искажения формы корневых каналов.

Но обычно компьютерная томография (если она применялась) и рентгеновские снимки служат для подтверждения диагноза, сделанного при помощи ЭОД, как наиболее точного из всех.

Случаи обострения хронического пульпита

Помимо острого и хронического пульпита, возможно обострение давно и вялотекущего хронического заболевания пульпы.

Такие обострения возможны после перенесённого ОРВИ, в послесрессовом состоянии, при переохлаждении зимой (лёгкая, не по сезону, одежда в морозы, промокшие, а потом замёрзшие ноги).

Обострение хронического пульпита вызывает ноющие волнообразные боли разной силы и продолжительности. Из-за иррадирующей по ходу тройничного нерва боли появляется чувство, что болит не только зуб или челюсть, но и глазо-височная часть головы , и ухо.

Осложнения

- Периодонтит, возникающий вследствие острого или хронического пульпита, либо от ненадлежащего качества пломбы в корневом канале, с очагами или очагом гнойного воспаления у корневой верхушки зуба.

- Остиомиелит и периостит. Поражения пульпы, в которых возможны сочетания инфекционных поражений, а также воспалений и некроза костных тканей челюстей. Близость таких очагов к мышцам и коже лица, основным артериям, головному мозгу и слизистой носа и рта делает остиомиелит и периостит с его воспалением структуры надкостницы очень опасным.

- Поражение расположенных радом с очагом воспаления корней тех зубов, которые пока ещё не затронуты болезнью.

- Абсцесс. Может проявляться нарывами на дёснах, вызывающими деформацию и отёк мягких тканей лица с ярко выраженным болевым синдромом.

Осложнения опасны тем, что воспаления могут распространиться по всему организму путём инфильтрации через соединительные ткани и с током крови по сосудам: венозный отток из пульпы способен вынести некротизированные эритроциты в общий кровоток. А гематологический барьер при ослабленном иммунитете с этим может не справиться.

Возможные методы лечения

Зависят от того, насколько разрушена нервно-сосудистая структуры внутри зуба. Лечение может быть быть хирургическим или комбинированным.

Лечение всегда начинается с купирования болевого синдрома как важный психологический фактор подготовки пациента к возможным сложностям процесса. Затем проводятся мероприятия, исключающие нанесение вреда близко лежащим тканям.

Витальная ампутация

При витальных ампутациях, когда есть возможность сохранить только прикорневую часть пульпы, как это делается с многокорневыми молярами у пациентов моложе 40 лет. Коронковая и устьевая пульпа удаляются с последующими наложениями лечебных прокладок и пломб. К традиционной терапии возможно добавление УВЧ-процедур с прогревом глубоколежащих тканей и органов, и лазерная терапия.

Витальная экстирпация

Витальная экстирпация, которая показана при наличии всех разновидностей острого и хронического пульпита, при условии, что методы, сохраняющие ткани, невозможны или же противопоказаны, что обычно бывает при сформированном корне. При несформированном же показаниями будут:

- Гнойный пульпит в стадии обострения болезни.

- Пульпит с отчётливыми симптомами перифокального либо фокального периодонтита.

- Хронический пульпит в его последней, гангренозной, форме.

Проводятся эти мероприятия с использованием местной анестезии и с исключением предварительной некротизации. Вскрыв полость, образованнуюв результате развития кариеса, врач проводит экстракцию коронковой и корневой пульп, обработку и пломбирование вскрытых каналов. Последняя операция восстанавливает коронку верхней части зуба, если кариозный вход был расположен на рабочей поверхности, или боковую стенку – если находился на ней.

Девитальная экстирпация

Девитальную экстирпацию применяют также при хроническом пульпите, но с нею предполагается удаление пульпы после её искусственно вызванной некротизации с помощью введения на сутки или двое в канал нерва мышьякосодержащих паст. После истечения этого срока пасту удаляют, и все остальные манипуляции проводятся аналогично.

Комбинированный

Комбинированный способ допускается и может быть рекомендован при протекании фиброзных и гипертрофических форм. Показатели ЭОД на этой стадии должны быть не выше 40 мкА.

При лечении производят удаление коронковой части, а её непоражённый остаток пропитывается и покрывается кальциевосодержащими пастами. Это могут быть «Dycal», «Calcimol» или «Кальцесил». Для сохранения жизнедеятельности сосудов и дальнейшей работоспособности зуба его пломбируют.

Пульпоэктомия

Пульпоэктомия, или экстирпация делается на поздних этапах развития гангренозного некротического пульпита. Либо для лечения зубов мудрости, при условии затруднения доступа к ним.

Врач обычно тратит времени в пределах часа на удаление пучка сосудов и нервов из поражённой пульпы. Операцию, в силу крайней болезненности воспалённых нервов, делают при местной анестезии, применяя препараты лидокаинового ряда, обеспечивающие глубокое обезболивание , длящееся от 3 до 12 часов.

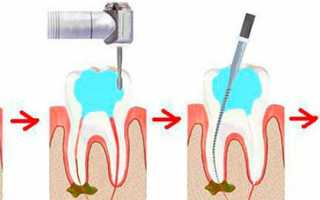

Этапы пульпоэктомии

- Проводится препарирование каналов и полостей от остатков пломбы и от частей зуба с кариозным пораженим.

- Удаляется пульпа, находящаяся в верхней части коронки зуба.

- Каналы корней открываются тонким бором, с последующим извлечением из них нервнопроводящих пучков.

- После обработки стенок каналов на них наносят средства дезинфекции.

- Каналы пломбируются, пустая полость заполняется фотокомпозитом, твердеющим под лучом светодиодного УФ-лазера.

- Чтобы проконтролировать степень заполнения этих каналов при оперативных вмешательствах, врач использует электронный зонд, или апекслокатор.

Для того, чтобы убедиться в полном закрытии пломбами верхушечного отверстия в корне, и что в каналах отсутствуют следы возможной перфорации, делают контрольный снимок.

Прогноз и профилактика пульпита

Зубоврачебные процедуры – вещь малоприятная. Не придумано пока ещё способа сделать их такими, чтобы пациент шёл на них с радостной улыбкой. Но зато проведённые в профилактических целях вовремя, они реально избавят человека от множества неприятных часов или даже суток, когда в глубине зуба начнутся непредсказуемы воспалительные процессы, вызванные запущенным пятнышком кариеса в ямках и бороздках рабочей поверхности.

Используемые источники:

- Быков В. Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека.— СПб, 1998.

- Планирование лечебных мероприятий при заболеваниях пародонта / А.И. Грудянов. — М.: Медицинское Информационное Агентство (МИА), 2010.

- Справочник по стоматологии / Под ред. А. И. Рыбакова.— М., 1993.

- Федеральный Центр Информационно-Образовательных Ресурсов

Частые вопросы

Какие сценарии развития хронического пульпита могут возникнуть?

Хронический пульпит может развиваться по разным сценариям, включая стабильное состояние, прогрессирование воспаления, обострение и переход в хронический апикальный периодонтит, а также развитие гранулемы или цисты.

Какие факторы могут повлиять на развитие хронического пульпита?

Развитие хронического пульпита может быть обусловлено различными факторами, такими как кариес, травма зуба, неправильное лечение или отсутствие лечения, а также нарушения в кровоснабжении зуба.

Какие последствия могут возникнуть при неправильном лечении хронического пульпита?

Неправильное лечение хронического пульпита может привести к обострению воспаления, развитию осложнений в виде абсцесса или целлюлита, а также к потере зуба в результате разрушения тканей и инфицирования окружающих тканей.

Полезные советы

СОВЕТ №1

Обратитесь к стоматологу для проведения профессиональной оценки состояния зуба и разработки индивидуального плана лечения.

СОВЕТ №2

Избегайте переохлаждения или перегревания зуба, чтобы предотвратить усиление болевых ощущений и воспаления.

СОВЕТ №3

Соблюдайте рекомендации врача относительно ухода за зубами и регулярно проходите профилактические осмотры для своевременного выявления и предотвращения осложнений.